中国科技界近日传来振奋人心的好消息,中国科学院上海光学精密机械研究所在极紫外光刻技术领域取得重大突破!

更令人振奋的是,这次突破并非独立的实验室成果,而是标志着我国在光刻技术领域已经建立起完整的创新链。

国外光刻技术的垄断,使得我国芯片制造企业在高端芯片生产上处处受限,不仅成本高昂,而且供应也无法得到有效保障。

建立起完整的创新链意味着我国在 EUV 技术领域不再是简单的模仿或者局部突破,而是从基础理论研究到应用技术开发,再到产业化的全流程打通。

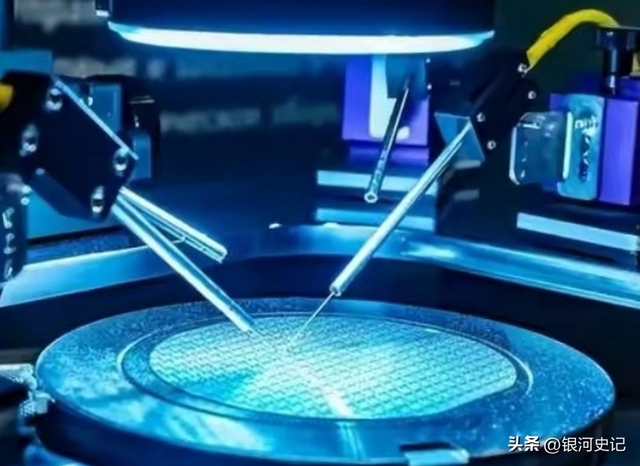

他们在实验室里日夜奋战,从最基础的光学原理研究开始,一点点探索极紫外光的产生、控制和聚焦等关键技术。

在这个过程中,面临着诸多前所未有的挑战。

例如,极紫外光的产生需要特殊的光源,这种光源的制造涉及到复杂的物理过程和高精度的工程技术,科研人员需要克服材料、工艺等多方面的难题。

从创新链的角度来看,基础理论研究为后续的技术开发奠定了坚实的基石。

科研人员通过深入研究光的物理性质、光刻的原理等,为开发出适合 EUV 光刻的技术提供了理论依据。

而应用技术开发则是将理论转化为实际生产力的关键环节,在这一环节中,上海光机所的科研团队与国内众多企业和科研机构展开了广泛的合作。

产业化则是将这一技术推向市场,实现大规模生产和应用的最终目标,我国在 EUV 光刻技术领域的突破,不仅是对我国芯片产业的巨大推动,更是对我国整个科技产业的激励。

在未来,我们可以期待看到我国芯片产业在这一突破的基础上蓬勃发展。

随着 EUV 光刻技术的不断完善和产业化进程的加速,我国将能够生产出更高性能、更小尺寸的芯片,满足国内日益增长的对高端芯片的需求,如 5G 通信芯片、人工智能芯片等。

如果把芯片比作现代工业的"粮食",那么EUV光刻机就是生产这"粮食"的最精密"农具"。

目前全球仅有荷兰ASML一家公司能够生产商用EUV光刻机,而它的技术又严重依赖美国的核心零部件和知识产权。

这就是为什么美国一纸禁令,就能让华为等中国科技巨头陷入"无芯可用"的困境。

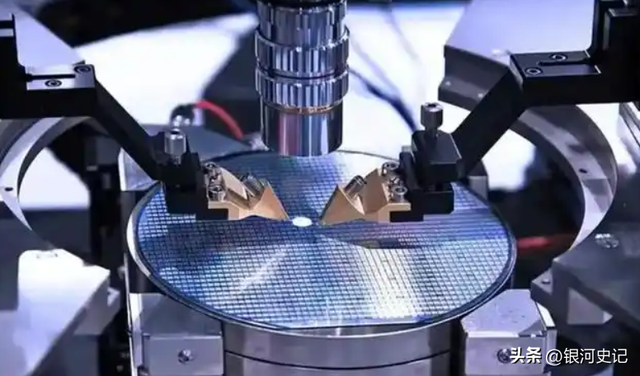

EUV光刻技术的难度堪称"地狱级",它需要在近乎真空的环境下,用波长仅有13.5纳米的极紫外光,在硅片上刻出比头发丝还要细几万倍的电路图案。

更夸张的是,这个过程中不能出现哪怕一个"错别字",任何微小的缺陷都会导致整片晶圆报废。

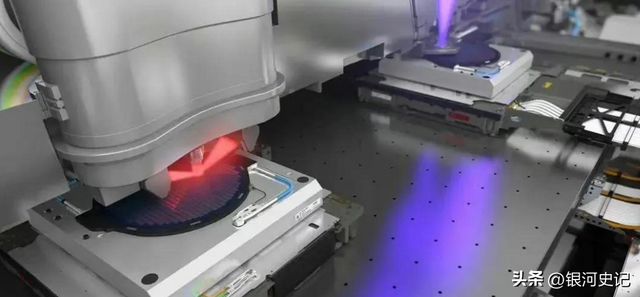

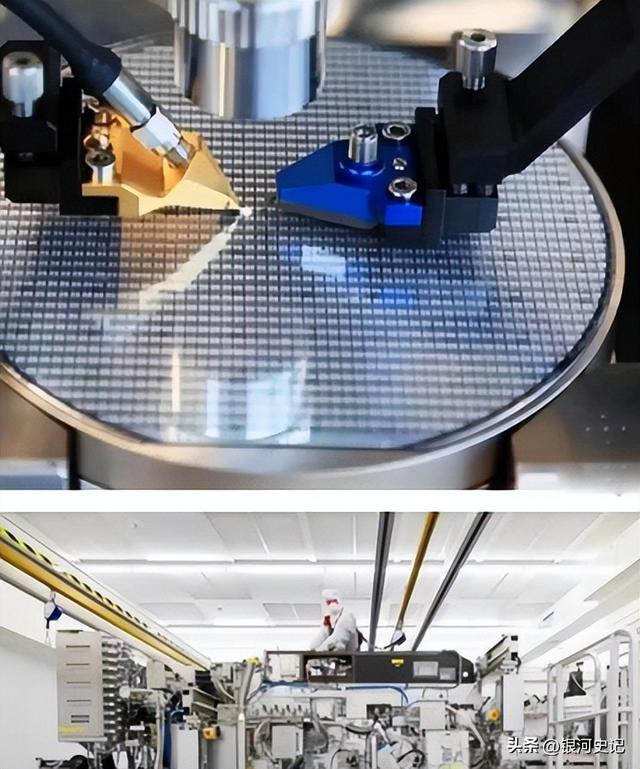

传统EUV能量转换效率不足6%,而上海光机所创新性地采用固体激光器结合新型靶材的方案,将转换效率提升至惊人的52.5%。

"简单来说就是同样一度电,我们能产生近9倍的光子数",项目首席科学家王院士打了个形象的比喻。

更令人振奋的是稳定性指标,在连续100小时的压力测试中,光源功率波动控制在±0.8%以内。

"这个数据已经超过了ASML最新款的标准",半导体行业分析师李明指出,"要知道他们可是积累了三十年的经验。"

"这就像打通了任督二脉",某基金公司科技板块负责人兴奋地说,"从材料到设备再到制造,整个产业链都被盘活了。"

据猎头公司透露,国内顶尖光学工程师的年薪已经从三年前的80万飙升至200万。"

我们团队去年就被挖走了三个骨干,"某研究所负责人苦笑道,"现在招人不仅要给高薪,还得解决子女教育问题。"

清华大学今年新开设的"极紫外光学工程"专业报名人数爆满,"录取比例达到50:1"。

微电子学院院长李教授说,"这些学生很可能就是未来中国半导体产业的中坚力量。"

上海光机所这次的突破之所以引发广泛关注,关键在于它攻克了EUV技术中最核心的难题之一,高功率EUV光源和配套光学系统。

要知道,ASML的EUV光刻机之所以能垄断市场,关键就在于它的光源功率足够高,才能实现大规模量产。

特别值得一提的是,这次突破并非"实验室里的奇迹",而是经过长期工程化验证的成果。

据了解,相关技术已经在国内主要芯片制造企业进行产线测试,展现出良好的产业化前景,这标志着中国在光刻技术领域,正在从"跟跑"向"并跑"转变。

在成熟制程方面,上海微电子的28纳米DUV光刻机已经进入量产阶段,完全可以满足物联网、汽车电子等领域的需求。

中微半导体的5纳米蚀刻机更是打入台积电供应链,证明了中国设备的国际竞争力。

在材料领域,国产光刻胶、大硅片等关键材料陆续通过验证,打破了日美企业的垄断。

特别是在第三代半导体材料方面,中国已经建立起完整的产业链,在5G基站、新能源汽车等领域实现规模化应用。

更令人振奋的是,中国企业开创性地探索出"曲线救国"的新路径。

华为的"堆叠芯片"技术就是典型案例,既然7纳米、5纳米被卡脖子,那就用成熟制程和先进封装,通过芯片堆叠实现性能跃升。

这种创新思路,正在改写全球芯片产业的发展逻辑。

但值得期待的是,中国正在构建"两条腿走路"的发展策略,一方面集中攻关EUV等尖端技术,另一方面通过chiplet等创新架构提升成熟制程的性能。

这种"双轨并行"的策略,正在有效缓解"卡脖子"压力。

美国半导体工业协会紧急召开闭门会议,《华尔街日报》称这是"改变游戏规则的时刻",而欧盟则加快推动本土芯片法案落地,"显然他们感受到了压力"。

有意思的是日本尼康和佳能开始主动接触中国企业,"他们手里有不少我们需要的专利",知情人士称,"现在谈判桌上的筹码不一样了。"

从2000年只能做0.35微米工艺到今天突破7nm节点,从完全依赖进口到掌握核心技术,从受制于人到平等对话,这条自主创新之路走得艰难却坚定。

正如一位老工程师在庆功宴上说的,"当年我们连个螺丝钉都要进口时就在想,什么时候能用上自己的设备,今天终于可以回答,就是现在。"

夜幕降临时外滩亮起了"中国芯"主题灯光秀,这一刻的光亮不仅来自璀璨的灯光更源自千万科技工作者二十余年如一日的坚守与付出。

这场关于光的追逐战还在继续但方向已经改变,中国人正在成为领跑者。

参考信源:

观察者网 2025-04-29 13:42 中国取得EUV技术重要突破,阿斯麦CEO还在“嘴硬”?

免责声明:文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

评论列表 (0条)