2022年12月4日20时09分,神州十四号载人飞船在东风着陆场成功着陆,三位宇航员安全返回地球,同时带回了在空间站完成全周期培育的太空水稻种子。这一消息令人振奋,标志着我国在航天事业和农业领域取得了又一重要突破。近年来,粮食安全问题一直是全球面临的严峻挑战。新冠疫情的冲击、极端气候的频繁出现以及政治军事因素的影响,导致粮食短缺问题日益凸显。

在这样的背景下,各国都在积极探索解决粮食安全问题的新途径。我国作为航天大国和农业大国,将航天技术与农业相结合,开展了一系列航天农作物培育的研究工作。

自1987年我国首次将辣椒、水稻等农作物送入太空以来,经过多年的努力和探索,我国在航天农作物培育方面取得了丰硕的成果。目前,已培育出七百多种航天新品系,这些新品系在产量、品质、抗病虫害等方面都具有显著的优势。

年种植总面积超过三千万亩,通过国省审定的有两百多个,我国在航天农作物培育领域处于全球领先地位。

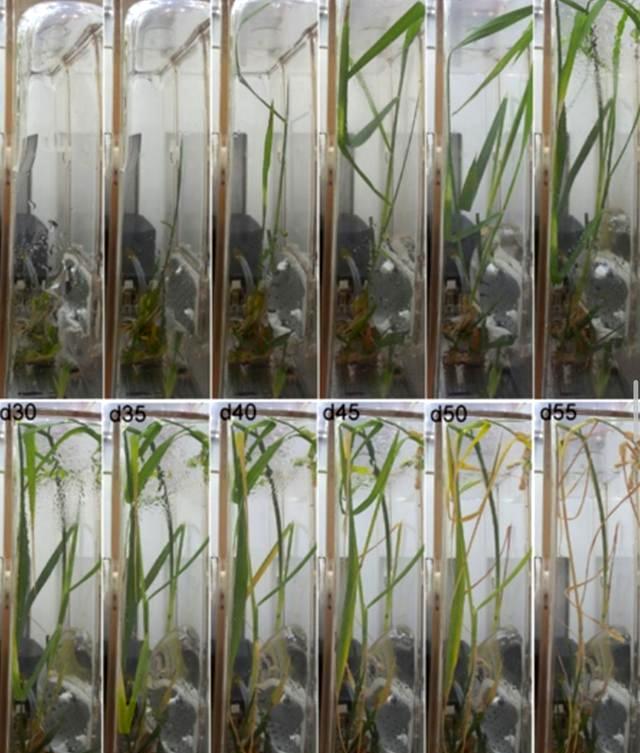

太空水稻的培育是我国航天农作物培育的重要项目之一。2022年7月29日,水稻种子注入营养液,正式启动太空实验。

在接下来的120天里,种子经历了萌发、幼苗生长、开花结籽三个阶段的周期发育过程。在此期间,航天员在轨道上进行了三次样品采集,分别获取了孕穗期样品和水稻种子成熟期样,并将这些样品分别保存在零下八十度和4摄氏度的低温存储柜中,以确保样品的完整性和可靠性。

在太空环境中,水稻的生长表现出了与地面不同的特点。由于太空微重力的影响,水稻的株型整体更加松散,叶夹角增大。

高杆水稻的高度没有变化,但矮杆水稻明显变得更矮。同时,水稻的开花期提前,而灌浆时间则延后了十天。

此外,借助太空站的长期在轨实验优势,航天员还进行了再生稻的实验研究。他们将已经收获的水稻进行重点培养,令人惊喜的是,水稻在剪株后仅二十天便长出了两个稻穗,这一现象有力地验证了太空水稻高产的可能性。太空水稻的基因变异也是其一大特点。在宇宙高能辐射、微重力、交变磁场和高能真空等极端环境下,水稻的基因变异频率是地球水稻的十倍左右。

这种基因变异为培育出具有更优良性状的水稻品种提供了可能。通过太空育种,水稻可能获得抗倒伏、抗病虫害、高产等有益性状,从而提高其产量和质量。

太空水稻不仅在实验中表现出了独特的优势,在实际种植中也取得了可喜的成果。河源市东源县柳城镇下坝村的无人智慧农场,两千亩的太空稻迎来了丰收。

经过辛勤的劳作和精心的管理,这批太空稻亩产接近600斤。这一成功标志着太空水稻在实际种植中的可行性和潜力,为当地带来了经济效益,也为未来的太空探索提供了可持续的粮食补给思路。

太空水稻的培育是一项具有重要意义的研究,其在多个方面展现出了独特的优势和潜力。从外观上看,地球水稻与太空水稻的差异并不明显,但太空水稻是在极端环境下培育的,其基因变异的频率更高,具有许多独特的特点。

无论水稻种子发生的是有益变异还是无用变异,太空育种都比地面育种更具优势。而且,太空水稻的基因序列并未改变,只是性状有所变化,食用太空水稻不会带来任何危害,反而是一种真正的无公害农作物,具有抗倒伏、抗病虫害、高产和适应性强等优点。

在航天农作物的培育过程中,科研人员面临着诸多挑战。他们需要在实验室里对农作物的种子进行精心筛选和培育,确保每一颗种子都具有良好的基因和生长潜力。

同时,他们还需要在田间地头进行实地试验,观察农作物的生长情况,及时调整培育方案。正是由于他们的辛勤付出,我国的航天农作物培育事业才能取得如此辉煌的成就。

中科院研究院的郑慧琼表示,人类未来必将进行深空探测,粮食生产需要不断改良和繁殖。目前,我们虽然仅掌握了这一代太空水稻种子的优缺点,但探索的脚步不会就此停歇。

未来,科研人员将继续努力,培育出第二代、第三代优良种子,以更好地满足人类在太空探索和地球上的粮食需求。在未来的培育过程中,科研人员将充分利用先进的技术和设备,对太空水稻的生长环境、基因表达等方面进行深入研究。

通过不断地优化培育方案,提高太空水稻的产量、品质和适应性,使其能够在更加复杂的环境中生长。同时,还将加强对太空水稻的营养价值和药用价值的研究,为人类的健康事业做出贡献。我国在航天农作物培育方面的成就,不仅为解决全球粮食问题提供了新的思路和方法,也为我国农业的可持续发展注入了新的动力。相信在科研人员的不懈努力下,我国的航天农作物培育事业将不断取得新的突破,为人类带来更多的福祉。

评论列表 (0条)