美国不卖芯片还封锁AI?我国科技被围堵?究竟谁怕谁?

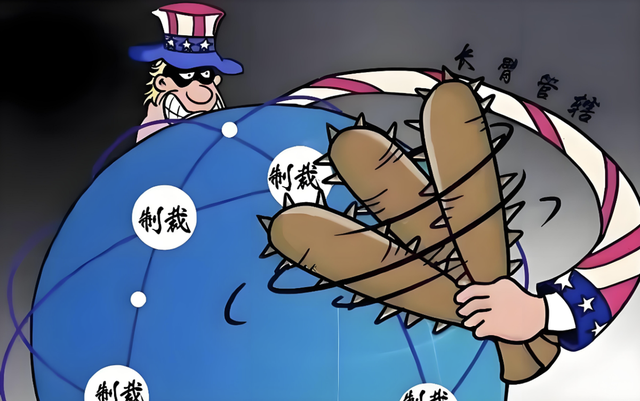

美国再次宣布升级对我国AI核心技术的限制,禁止向我国出口最先进的AI芯片,并要求盟友国家对关键技术出口实施更加严格的审核。

这已经不是美国第一次对我国科技领域施加压力,但这次的理由仍然是“国家安全”。

看似强硬的背后,却透露出另一层意味:美国对我国科技发展的忌惮到了何种程度?

但我们是否真的已经赶超美国科技,还是说前路仍然充满荆棘?

美国阻挠我国科技发展的手段和惯性

其实,这不是第一次美国用尽手段阻止别国科技进步。

翻回上世纪80年代,东芝事件就是个经典案例。

当时,日本的半导体行业风头正劲,1987年日本的动态随机存取存储器(DRAM)占全球市场份额的80%,一举超过美国。

美国坐不住了,指控东芝违反对苏联的出口限制,迅速通过制裁法案,不仅将东芝的高管拖进监狱,还禁止其产品进入美国市场。

这种手段不仅打击了日本的高科技产业,还将东芝从全球半导体巨头的宝座上拉了下来。

几年后,这家百年企业的芯片业务被迫出售,彻底退出了行业。

对东芝的打压,是美国对外国科技企业“围猎”的开始,但类似的手段却屡试不爽。

而到了今天,美国的目标变成了我国。

从2020年起,美国先后通过对华为的禁令、对高端芯片的限制,以及阻止ASML公司向我国出售光刻机等手段,对我国科技领域展开全方位围堵。

背后原因也很简单,美国想确保自己在科技上的“霸主地位”。

但问题是,这样的手段真的能阻挡我们吗?

我国科技发展的现状与潜力

让美国如此忌惮的,是我国近年来在科技领域的迅猛发展。

2023年,我国研发支出达到3.3万亿元,占GDP的2.6%。

虽然这个数字与美国2022年的8856亿美元相比还有差距,但我国在部分领域的进步让人惊叹,比如电动汽车、AI技术、锂电池等。

以AI技术为例,2023年,联合国发布的报告显示,我国在生成式AI专利申请数量上,是美国的6倍。

这还只是“生成式AI”这一分支中的数据。

在AI整体研究领域,我国的高引用率论文数量也已经超过美国,成为全球AI研究的领跑者之一。

再看看电动汽车。2023年,我国锂电池出口占全球市场的73.7%,这一数据不仅说明了我们的技术实力,也显示出我国在新能源领域的产业链优势。

可以说,这些成就是我国科研和产业共同努力的结果。

但我们不能忽略的问题是:我国科技的许多突破是在受压制的环境中取得的。

正如《纽约时报》的一篇评论所说:“美国试图减缓我国技术进步,反而可能激发更大的潜力。”但我们的“赶超”之路,是否真的如看上去那样顺利?

美国科技战背后的局限性

美国的科技战看似强大,但它自身也有不少问题。

最明显的,就是过度依赖盟友体系的支持。

以荷兰的ASML公司为例,这家公司生产的光刻机是全球最先进的,但美国通过政治和经济手段,要求荷兰限制对我国的出口。

这样的做法,表面上有效果,但背后却暴露出美国的“短板”——制造业基础正在衰退。

冷战期间,美国凭借强大的工业能力,在对苏联的科技封锁中占尽优势。

但今天的美国,制造业空心化问题严重,很多关键产品需要依赖欧洲和亚洲的供应链。

也就是说,盟友体系是美国在科技战中的“武器”,但它也让美国的科技霸权更加脆弱。

与此同时,美国的做法也在削弱其盟友对华贸易的动力。

法国阿尔斯通案就是个例子。

2013年,美国以反海外腐败法为名,直接逮捕了阿尔斯通的高管,并通过各种手段迫使其核心业务被通用电气收购。

这个案例让法国精英认识到,美国所谓的“规则”更多是为自己服务,而盟友利益根本不在其考虑范围内。

我国的应对策略与未来挑战

面对美国的科技战,我国并没有坐以待毙。

从政策层面看,中央持续加大对科技研发的支持力度。

仅2023年,中国央行就设立了5000亿元人民币的融资机制,专门用于鼓励科技企业升级设备。

此外,我国在芯片、人工智能、清洁能源等领域加快技术攻关,为突破美国的技术封锁提供保障。

在国际层面,我国通过“一带一路”倡议和与非洲、东南亚的贸易合作,扩大了自己的市场和影响力。

这不仅分散了美国的制裁风险,也为我国企业创造了更多成长机会。

例如,东南亚的新能源市场对我国企业依赖程度正在加深,这为我国电动汽车产业的全球布局提供了支撑。

但挑战也摆在眼前。美国的盟友体系依然强大,而在许多关键技术领域,我们的基础还需进一步夯实。

特别是在半导体领域,高端芯片的自主化进程仍然艰难。

正因如此,我们在对未来保持信心的同时,也不能盲目乐观。

来源:

环球网《从东芝到阿尔斯通,美国“厚黑”早有劣迹》

观察者网《美媒谈中美"科技战":美国阻碍中国只会令其更强大》#视界频道激励计划#

评论列表 (0条)