一、事件背景:从“真假靳东”到全民呼吁立法

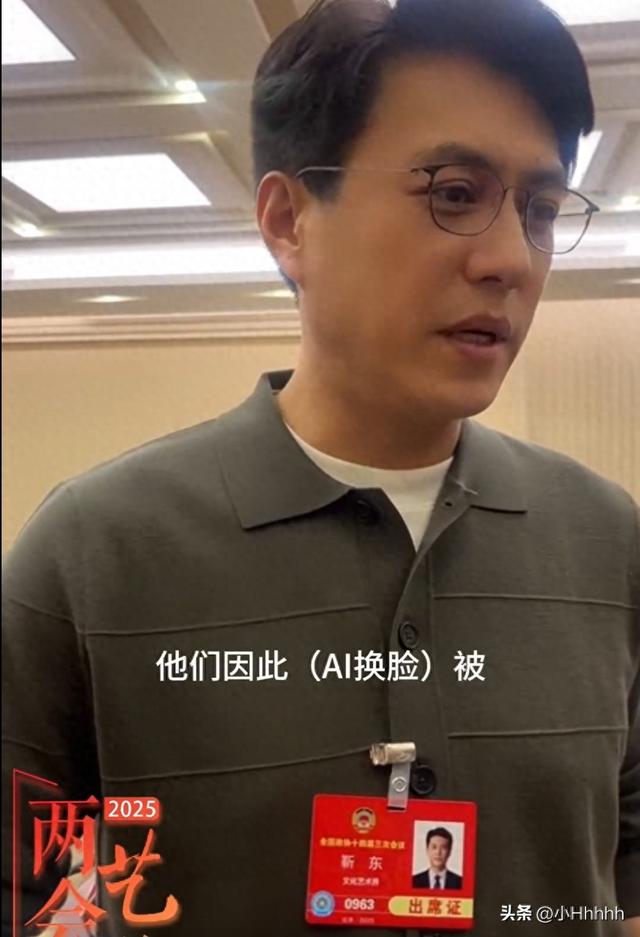

2025年全国两会期间,全国政协委员、中国煤矿文工团团长靳东在政协小组讨论中痛陈AI换脸技术滥用问题。他指出,许多喜爱他影视剧的观众因AI换脸视频被骗,“性质非常恶劣”,并呼吁通过立法和技术监管建立“更好的规则”。这一提议迅速登上热搜,引发全民对AI技术伦理与法律边界的深度讨论。

事实上,靳东并非唯一受害者。近年来,刘德华、雷军、古天乐等公众人物均遭遇AI换脸侵权。例如,不法分子利用AI合成古天乐、林峯的肖像与声音,制作赌博平台虚假代言视频;甚至有网友伪造刘德华声音进行流量诈骗。

二、AI换脸乱象:技术滥用下的三大社会痛点

- 诈骗与财产损失

- 典型案例:江西65岁老太因AI合成的“靳东”视频,欲贷款200万元资助“男友”拍戏;另有女子3小时被骗走一年工资。

- 技术门槛低:网购平台几十元即可定制名人音视频,甚至生成色情换脸内容,导致韩国22万女性陷入恐慌。

- 名誉权与人格权侵害

- 未经授权的AI合成视频不仅侵犯肖像权,更可能被用于诽谤、虚假宣传。例如,张文宏医生的AI合成音视频曾被用于带货,雷军的形象遭恶意恶搞。

- 社会信任危机

- 技术滥用导致公众难以辨别信息真伪,加剧“深度伪造”信任危机。例如,AI换脸电话诈骗中,受害者仅7秒被骗30万元。

三、靳东提案核心:立法与技术监管双管齐下

靳东建议的核心在于构建“规则体系”,具体方向包括:

- 明确法律边界

- 将未经授权的AI换脸行为纳入侵权范畴,参考《民法典》对肖像权、声音权的保护条款,强化追责力度。

- 推动《人工智能生成合成内容标识办法》落地,要求所有AI生成内容添加显著标识,避免误导公众。

- 技术监管与平台责任

- 要求网络平台建立AI内容审核机制,对违规账号实施封禁,并配合司法机关溯源打击黑产链条。

- 借鉴国内首例AI声音侵权案判决,明确技术提供方与使用方的连带责任。

- 公众教育与防范

- 加强反诈宣传,提升公众对AI换脸技术的辨识能力。例如,通过媒体曝光典型案例,揭示“嘴型僵硬”“声线不自然”等AI合成破绽。

四、法律与伦理挑战:如何平衡创新与治理?

- 现有法律框架

- 《民法典》第1019条明确禁止利用信息技术伪造他人肖像、声音,违者需承担民事责任6。

- 2023年《互联网信息服务深度合成管理规定》要求,不得制作传播法律禁止的合成内容,违者最高可处100万元罚款。

- 执行难点

- 技术匿名性:黑产利用境外服务器和虚拟货币交易,逃避监管。

- 维权成本高:普通个体难以及时发现侵权行为,举证过程复杂。

- 国际经验参考

- 欧盟《人工智能法案》:将深度伪造技术列为“高风险”应用,要求透明化标注与用户知情权。

- 美国《深度伪造责任法案》:受害者可起诉制作者,平台需配合删除违法内容。

五、社会反响:支持与争议并存

- 支持者:认为立法可遏制技术滥用,保护公众权益。如网友评论:“AI换脸诈骗防不胜防,立法是底线!”

- 质疑者:担忧过度监管可能抑制技术创新。部分科技从业者呼吁“分类治理”,区分娱乐创作与恶意侵权。

技术向善需规则护航

靳东的提案不仅关乎明星维权,更直指数字时代公民权益保护的普遍困境。从“技术中立”到“责任共担”,唯有通过立法划定红线、平台履行责任、公众提升警惕,才能让AI技术真正服务于人,而非成为作恶工具。

你遭遇过AI换脸骗局吗?若立法严管AI换脸,你认为哪些行为应优先禁止?评论区分享你的观点!

版权声明:

本站部分文章内容来源于网络,仅做收集整理,不代表本站立场,不对内容真实性、有效性、时效性负责,如有疑问,可联系删除。 本文欢迎转载,转载请注明出处。