日前

中国探月工程总设计师、中国工程院院士

吴伟仁

接受访谈时提到

有很多国家都制定了雄心勃勃的

探月或者登月计划

但最后有的以失败告终

有的就没有开展起来

中国人制定的计划

说到就得做到

谈到未来将如何探月

吴伟仁院士说

“我们的目前肯定不光是停留在月亮上

以后肯定会走向更远的星空

比如像走向火星

走向比火星更远的星球”

去火星取土壤有时间表吗?

“有时间表”

吴伟仁笑着补充

“而且是不会太远,几年内”

火星“挖土”此前消息:

2030年前后→2028年前后

去年9月

天问三号任务总设计师刘继忠

在第二届深空探测(天都)国际会议

主论坛上介绍

我国天问三号任务

计划在2028年前后实施两次发射任务

实现火星样品返回地球

这一最新消息意味着

天问三号任务的实施时间

将推前两年

由2030年前后提前至2028年前后

国家航天局副局长卞志刚

此前曾表示

中国行星探测工程已经获得国家批复

包括4次探测任务

计划在10年到15年内完成

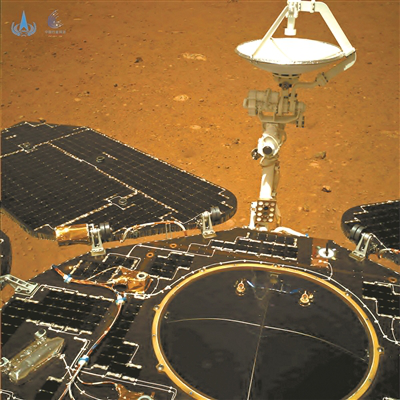

导航地形相机2C级科学数据,该数据是搭载在“祝融号”火星车上的导航地形相机在火星表面获取的着陆区及巡视区影像 来源:中国科学院国家天文台月球与深空探测科学应用中心

其中

天问二号

是小行星探测任务

计划2025年前后发射

目标主要是对一颗近地小行星的

伴飞、取样返回等探测

天问三号

是火星采样返回任务

计划2030年前后发射

实现火星采样和携带火星样品返回地球

天问四号

是木星系探测任务

计划2030年前后发射

火星最新消息:

“祝融号”发现火星或曾宜居

记者从中国科学院

空天信息创新研究院获悉

科学家利用我国“祝融号”火星车观测数据

发现了火星中低纬度地区

曾存在古代海洋的重要证据

并发现火星曾经历过

长期温暖湿润的气候期

表明火星曾经可能是宜居的

此项研究由我国科学家牵头的

国际合作团队完成

相关成果论文已在国际学术期刊

《美国国家科学院院刊》发表

“火星与地球同处于太阳系‘宜居带’

且具有与地球相似的

地质特征、季节性变化和昼夜节律”

论文通讯作者

中国科学院空天信息创新研究院

研究员方广有介绍

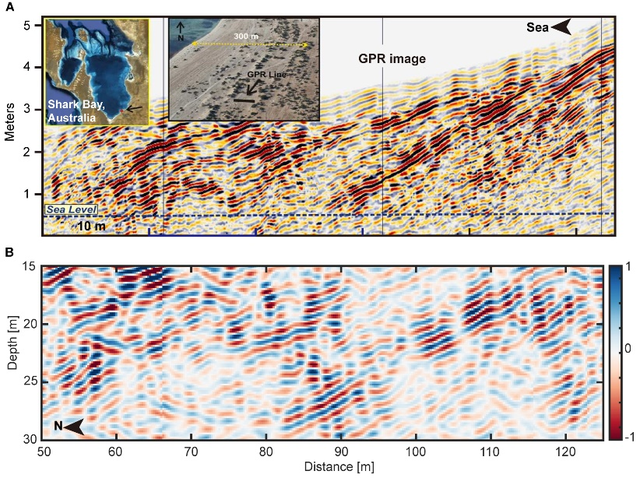

团队分析“祝融号”雷达实测数据发现

在火星车沿途地表以下

10米至35米深度范围内

存在大规模的多层倾斜沉积结构

这样的地质特征与

地球海岸沉积物高度相似

团队还通过研究排除了

风成堆积、熔岩管道、河流冲积等其他成因

火星上探测到的倾斜反射与地球海洋沉积物的对比。(中国科学院空天信息创新研究院供图)

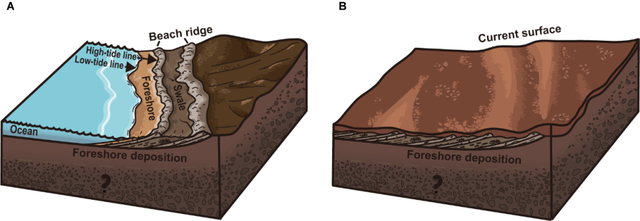

研究结果还显示

火星曾长期温暖湿润

中低纬度区域可能

曾长期维持适宜液态水存在的

温度和气压条件

这表明火星曾经可能是宜居的

“如果这一区域曾存在海洋

那么,现在可能有大量水分

以地下冰的形式被封存

为未来火星基地的水资源利用提供了可能”

“祝融号”着陆点倾斜沉积结构形成过程示意图。(中国科学院空天信息创新研究院供图)

方广有介绍

过去几十年来

人类火星探测取得一系列重大发现

但大多集中在

火星高纬度区域或极地区域

“祝融号”着陆区位于

火星北半球乌托邦平原南部

为探索火星中低纬度区域更多奥秘

提供了有力支撑

来源:微信公众号“共青团中央”综合整理自微信公众号“新华每日电讯”人民日报客户端、新华社客户端、观察者网

编 辑丨成 川

责 编丨大 千

审 核丨牛晓乐

值班编委丨张 宇

来源:共青团中央微信号

评论列表 (0条)