何同学的“大厦”,倾颓就在一瞬间。

近日,因为一句关于“拒绝给网约车司机打好评”的生活感悟,这位年仅26岁的科技区头部博主,在一夜之间掉粉过万。曾经铺天盖地的赞誉,如今在搜索引擎中几乎被批评、指责、甚至谩骂所取代。

在点击微博发送键的那一刻,何同学大概不会想到,区区百余字的日常碎语,竟会成为他网络人生的重要转折点。

细细想来,这一幕并不陌生。

无论是网红还是明星,在流量平台构建的叙事体系中,互联网早已习惯于高效“造神”,也擅长迅速“毁神”。网友们用点赞与转发筑起“神坛”,又在键盘敲击中将网红推入“深渊”,完成一场现代社会的“电子献祭”。

崇拜、质疑、背叛与审判……成为互联网上最日常的情感循环。

按下人生提速键的何同学

事实上,这并非何同学第一次“翻车”。

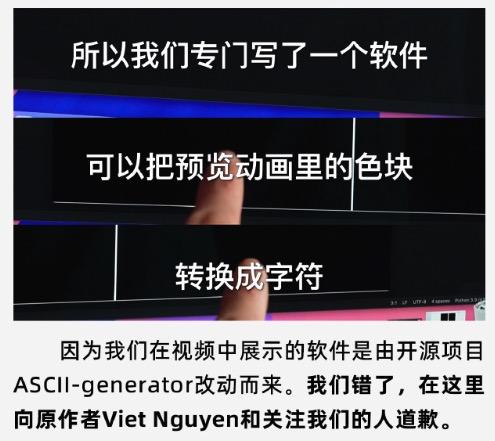

几个月前,他因一条名为《我用36行备忘录做了个动画……》的视频陷入抄袭争议。视频里,他将一个由他人制作的开源项目,称作“我们专门写了一个软件”。

但由于涉及的是技术细节,这次风波主要停留在小圈层内部讨论。何同学也通过一份致歉说明迅速平息了事态。评论区虽然出现了一些质疑声音,却并未激起广泛的脱粉或负面舆论,甚至有不少人为他辩护,认为他的核心价值在于“天马行空的创意,而非纯粹的硬核技术”。

然而这一次,情绪风向却发生了根本性的转变。

与其说他“犯了错”,不如说他触碰了情感底线。

在成名之前,何同学是北京邮电大学的一名普通学生。外貌普通,性格腼腆,甚至有些社恐。那时候他和其他大学生一样,生活中最大的愁绪便是作业与考试。

2019年的何同学

他曾说,自己不会乐器、不擅长体育、学习也一般,是靠做视频被世界看到的人。那时候,他最早打动人的地方,恰恰源于他在科技内容高度同质化、数据导向的环境中,展现出少见的人文关怀。这些真实而不完美的细节,构成了粉丝情感投射的根基:他是“我们中的一个”——那个靠努力和创意改变命运的普通人。

2019年的夏天,国内媒体正在密集报道5G技术的落地,各大运营商也在全力推广。何同学拿着一部5G手机从北京邮电大学本部校区,到30公里外5G网络覆盖的另一校区测试网速,完成了那条在教室里剪辑的视频《有多快?5G在日常生活中的真实体验》。

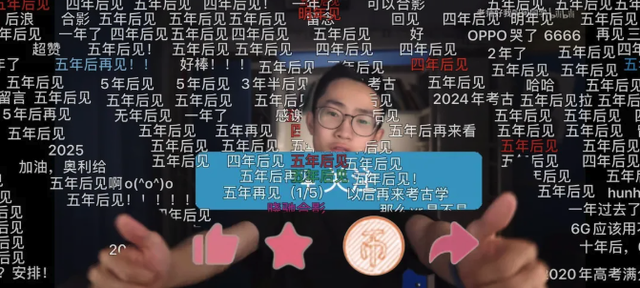

在视频后半段,何同学以技术哲学的视角,回望了2012年到2013年人们预测未来4G商用的新闻,并对着镜头许下一个“五年之约”:“人对未来的预测都跳脱不出当下思维的限制……当我五年后再打开这个视频,或许未来会发现速度其实是5G最无聊的应用。”

这句未来之问引发了巨大的情感共鸣,“五年后见”的弹幕刷满了整个屏幕。

也正是这则视频,让何同学B站粉丝暴涨至200万,视频全网累积获得上亿次播放,官方媒体纷纷报道。

那一刻,可能何同学自己也没意识到,“老师好我是何同学”从一个账号名,转变为一种符号——屏幕里的何同学,既年轻又聪明,既懂技术又拥有人文社科的思辨能力,是很多青年“希望自己能成为”的样子。

当同龄人还在为简历和实习奔波时,何同学的人生仿佛被按下了提速键,迎来了媒体的争相报道。B站、微博等平台也给予他算法流量加持,网友们的欢呼迅速将他推向互联网“神坛”。

名利也蜂拥而至。

他曾收到OPPO前副总裁沈义人的合作邀约,与雷军深度对谈,成立公司,完成了从“何同学”到“何老板”的华丽转变。在他最巅峰的时刻,曾被B站的网友们称为“少年乔布斯”。

何同学在首都机场与自己的广告牌合影 图据何同学微博

22岁那年,何同学用流利的英文采访了苹果公司CEO蒂姆·库克。二人就企业创新、社会责任和个人健康等多个话题相谈甚欢。这条采访视频发布后,两天内播放量就突破600万。

如今回望,在这样一场访谈中,打动网友的不仅是库克的光环,更是何同学在聊技术时不断流露出的人文关怀——这与他早期视频中对“5G”与“未来”的反思如出一辙。

在提到苹果产品创新时,两人聊完产品,何同学紧接着的问题就是“所以创新就是让充满创意、各有所长和不同背景的人在一起工作?”又或在谈到产品用户反馈时,他说:“我的奶奶一直很想学习如何使用iPhone,这样她就可以看我创作的视频,与我进行FaceTime通话,但她也觉得学习使用iPhone太难了,苹果可以做些什么,让老年人更快地融入数字世界中?”

在视频尾声,他问库克:“您会给毕业生们什么建议?他们该如何找到自己热爱的工作?”

这一刻的何同学,更像一个代言年轻人心声的“大学班长”:他站在镜头前,替无数网友向世界的顶端发问。

百万大V们,误判了自己的位置

但这么多年来,何同学在大众眼中早就“变了”。

曾经,在一条600万粉丝福利视频中,他花费巨资制作了一张包含所有粉丝ID的巨型照片,用300多张纸拼接替换掉整个房间的墙纸,还用价值40多万元的专业设备拍下2000亿像素的超清大图。

在这个视频里,何同学与这些“粉丝名字”合影。观众只需放大屏幕,就能在照片某处找到自己的名字。

但是,当他逐渐接受高端品牌合作、参加各种线下发布会时,网友们开始感到“他已经不再是我们中的一员”。

更重要的是,从微博上经常出现的零碎日常生活分享来看,何同学可能未曾意识到,在自身影响力迅速扩张的过程中,他已经不再只是一个视频创作者,而被公众赋予了更高的象征意义和社会责任。

上个月,他在西湖和库克品茗,相比4年前,何同学这次显得更加从容。他亲手为库克泡茶,并说了一段具有讨好意味的话:“晴西湖不如雨西湖,雨西湖不如雾西湖,但你知道,比雾西湖更美的是什么吗?是不如你来西湖。”

第一次对谈库克

上个月对谈库克 图源何同学微博

于是,当不久之后何同学在微博中分享自己如何拒绝一位网约车司机“好评邀请”,是为了克服自己的“讨好倾向”时,本意或许是轻描淡写地记录生活,但在不少网友眼中,却变成了一个年轻“精英”对劳动者的蔑视。

这看似微不足道的事件,成为压垮“何同学”这个符号背后理想叙事的最后一根稻草。

在网红翻车事件中,何同学其实不是孤例。

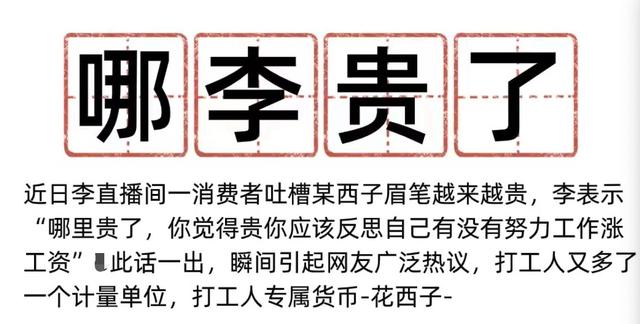

曾被称为“口红一哥”的李佳琦,也因为一句“找找自己的原因,这么多年了工资涨没涨?”瞬间跌落“神坛”;百万粉博主羊毛月,因三连问“大学生找不到工作吗?”“00后不是要整顿职场吗?”“怎么职场都进不去?”惹怒网友,掉粉百万。

这些事件的共同点在于:这些百万大V们,误判了自己的位置。

严格来说,在大众文化语境下,何同学等网红并非一个“自由个体”意义上的“网红”,而是一个由平台算法、用户审美、粉丝投射协同造就的名人。

无论是明星还是网红,这些“名人”其实并不是某个真实的人,而是一个被媒体、工作室、粉丝、社会等共同建构出来的“社会产物”。

在这个层面上,做网红,本质上和做销售并无二致。

销售人员为推销产品,会设计一套精确的话术和形象;网红则将自己的人格包装成可销售的内容单元,用精心剪辑的视频和滤镜下的精修图片,构建出一个可供他人认同和投射的人设。

这种商品化的人格,就像货架上的同一品牌的牛奶:消费者期待它每一盒的味道都一样、质量不出偏差。

对于任何产品而言,性能的稳定性和公关至关重要。无论是网红还是明星,他们必须维系自己“产品”形象的一致性,每一次“日常分享”、每一条“生活感悟”,都被当作一次对人设品牌的微调与优化。

谁在“造神”,谁又在“毁神”?

由粉丝光环铸造的“神坛”,远比想象中更加脆弱。

许多网红并未意识到,在互联网时代,他们并不是“靠自己红了”,而是顺着短视频和平台推荐的东风“被红了”。

他们之所以成名,虽然离不开自身的才华与努力,但更根本的原因在于,他们精准踩中了社会结构中的某种空缺,或承接了特定群体的情感需求:

李佳琦承接的是消费主义浪潮下的“价格平权”幻想,早期的他也曾温柔地提醒观众“不要买贵了”“让我把价格打下来”;羊毛月凭借“北大”学霸的标签吸引一众对精英教育抱有想象的观众;而何同学,正好落在“人文科技结合”的想象坐标上,成为年轻人心中那个“既聪明又懂生活”的理想化理工男。

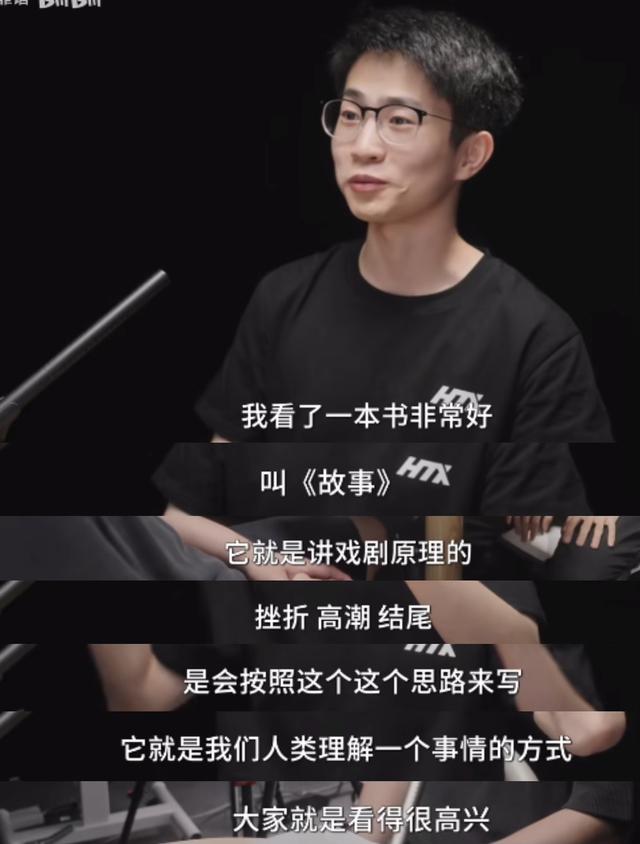

去年,何同学曾在采访中讲述自己的视频稿件生成过程

问题在于,当这些“代言人”选择“做自己”,或转向精英化路线时,便等于主动断裂了与粉丝之间最初建立的关系。粉丝之所以愿意共情,是因为相信你和我“本质上是一样的人”,一旦这种信任被动摇,情感就会迅速反噬。

学者吴畅畅等在一篇关于偶像“塌房”的研究中,将粉丝的情感劳动形容成偶像之“房”的承重墙。正是通过打投、控评、反黑等集体行为,粉丝才维系了偶像形象的完整与巩固。

从这个意义上说,粉丝不仅是明星和网红人格商品的消费者,更是生产者。他们用行动和情感构筑了名人的存在感,也因此在某种程度上“拥有”着名人的话语权(这也是为何许多“大粉”敢于干预明星工作室的决策)。

一旦理想叙事破裂,情绪便从代入转向对立。投入越深,反噬越猛。

AI生成图

事实上,几乎没有什么比“爆料”引发偶像塌房,更能激发网络群体的集体狂欢。网友们一边渴望在网络中寻找理想化的投射对象,一边又热衷于审判这些“神”的崩塌。在如今的舆论场中,“塌房”已成为一种高度程式化的网络仪式:一旦某位公众人物出现道德瑕疵,便会被迅速推入“公审”的聚光灯下。

它不仅是情绪的出口,更是一种社会心理结构的调节机制。普通网民在目睹那些少数的“完美者”坍塌回落至与自己相似的状态时,获得了一种想象中的“公平感”与“道德胜利”。

与此同时,以流量为生的其他媒介平台们,不会怕“塌房”,怕的是“塌”得不足以称为媒介事件。从孵化到放大,再到引爆,内容平台与自媒体生态共同制造出一个又一个“临时神坛”:

今天造神,明天毁神,反复上演一场“造梦与粉碎”的轮回。

正因如此,何同学的“意外翻车”,并非某个网红个体的失败,而是整个“互联网神话制造系统”的必然产物。

在这套系统中,热度被不断转化为点击,点击转化为收入,而情感与道德,则被转化为可供消费的情绪资源。

只要你流量大了,或许离“塌房”就不远了。

在2020年的一段采访中,彼时仍处于高光时刻的何同学曾谈起自己上传视频后的状态——一段视频上传后,他总是时不时刷新一下,看热评,也看最新的评论:“看10条正面反馈,也抵不过看1条负面反馈带来的冲击。”

但即使如此,他还是忍不住要去看。

谈到此处,那年的何同学拍了一下双手,向后躺倒在椅背上。“你可以把你好的一部分给别人看,但是别人在夸你的时候,你只会想到自己不好的那一部分。”他说,“我的成功大多数还是来源于运气,而不是积累,我必须得承认。”

这段当年的自白,如今回望,几乎成了命运的注脚。

红星新闻记者 毛渝川 任宏伟 编辑 曾琦

(下载红星新闻,报料有奖!)

评论列表 (0条)